La subcultura leather es un movimiento de algo más que amantes del cuero. Una estética, un oficio y hasta una forma de vida asociada a fetiches sexuales. Para conocer su origen es necesario ir hacia el mundo del comic y la primera expansión del heavy metal. Pero para entender hasta dónde llega puede ser más efectivo remitirse a una historia personal localizada en la capital de Salta. Un viaje biográfico hacia un territorio donde el Diablo perdió el pudor.

La primera vez que vi a Facundo fue en su casa, en Salta Capital.

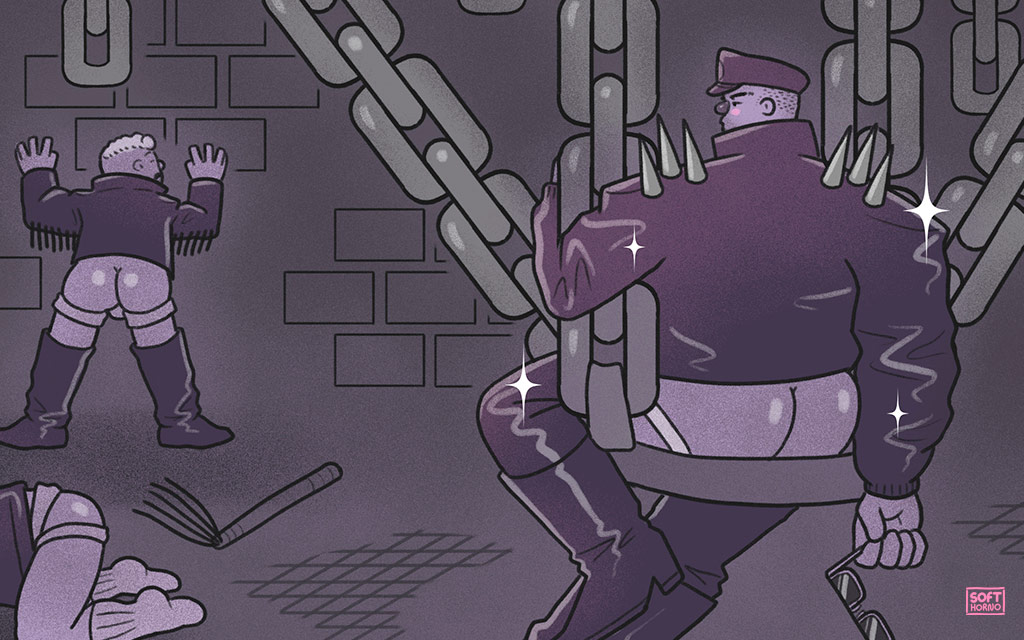

Abrí Grindr con algo de morbo porteño. Siempre divierte ver cómo cambia la flora y fauna de la aplicación para garchar cuando se viaja. Salta estaba plagada de decapitados y gente sin foto de perfil. Recibí muchísimos saludos enseguida; las ventajas de ser novedad. Recorrí los perfiles cercanos y una foto me llamó la atención: era un chongazo vestido completamente con cuero. La ropa se veía hermosa, brillante, lujosa. Pero lo mejor era el lugar: detrás suyo había una cruz de metal que resaltaba entre ladrillos negros.

Le escribí y no tardó en responder. «Facundo, un gusto. Bienvenido a Salta». Educado y distante. No tardó en mandarme muchísimas fotos en fondos similares donde se lo veía entre cadenas, camas y hamacas de cuero donde coger. Siempre con iluminación tenue, azul o roja. También se mostraba entre celdas, o en andamios. Ninguna nude así nomás: todo parecía atravesado por una curaduría digna de museo.

Tanto cuero me hizo preguntarle si le cabía el BDSM. Lo negó de inmediato. «Me gusta el cuero, la cultura leather. No el BDSM. Nada de violencia, por favor». Muy definido y con las cosas claras.

Le pregunté por el lugar de las fotos. Imaginé que me iba a hablar de algún viaje a Berlín, panacea de los putos puercos y encuerados. La respuesta me descolocó: «Es mi casa. ¿Querés venir a conocer?».

Tenía que estar chamuyando. No podía ser que, en plena Salta la linda, la católica, la celeste, existiera un lugar así. Pero su Instagram lo confirmó: estaba lleno de fotos con la misma calidad y el mismo tono. Acepté la invitación. Una hora después llegué a la dirección que me pasó. La puerta que daba a la calle era de hierro. Se abrió y me recibió un Facundo vestido en short y remera. Me hizo pasar por un pasillo de color beige hasta que abrió otra puerta similar a la de afuera.

-Bienvenido al Haunting Museum.

La subcultura leather

La subcultura leather, del inglés «cuero», es una moda erótica que se construye en torno a elementos de cuero como camperas, pantalones, arneses, gorras y botas. Suelen conjugarse con cadenas, barbas y lentes de sol tipo aviador. Normalmente se asocia con un fetiche sexual por el cuero y la masculinidad. Ya en 1962 una nota de la revista Life definió la estética leather como el lado antifemenino de la homosexualidad. Y, si bien el uso de ropas de cuero está asociado al mundo gay y al BDSM, no los incluye necesariamente, como dejó en claro Facundo en nuestra charla por Grindr. Asimismo, sería imprudente pasar por alto que Pat Califa, activista lesbiana de San Francisco, fue la primera en definir la subcultura leather lésbica.

Sin embargo, en sus orígenes, el fetiche por el cuero se asoció a valores y figuras hiper-masculinas. La estética se atribuye a la posguerra: su cénit puede quizás encontrarse en las historietas de Tom of Finland. En ellas, el dibujante Touko Valio Laaksonen, quien había combatido en la segunda guerra mundial, reorganizó de un modo sexual los elementos horrorosos que le habían tocado vivir en la primera mitad del siglo XX. Sus personajes, siempre hombres de cuerpos perfectos, bigotes y pijas gigantes, se seducían entre camperas de cuero y motocicletas. De esta manera, los soldados y policías que tanto terror y deseo habían despertado eran reubicados en orgías felices por la fantasía del dibujante.

Los primeros grupos leather datan de la California de los años 50. La película The Wild One (1953) con Marlon Brando es testimonio de ello. También puede verse en el cortometraje Scorpio Rising (1963) y Fireworks (1964). Más cerca del fin de siglo, a lo largo de la década de los 80, la cultura Leather se infiltró en las primeras bandas de Heavy Metal: Rob Halford, el cantante de Judas Priest, la logró imponer entre metaleros. Fue en 1998 que se supo abiertamente que Halford era homosexual; si lo que hizo fue por simple gusto o un acto terrorista contra la masculinidad del Heavy Metal nunca se sabrá. Lo cierto es que hoy en día, cualquier concierto del rubro verá hombres en camperas de cuero, cinturones de tachas, motos y lentes Ray-Ban.

A través del cine, la historieta, o la música, la subcultura leather se ha ido construyendo como un imaginario colectivo específico, a partir del fetiche compartido por el cuero y los cuerpos hiper masculinizados. En su libro El arte queer del fracaso, Jack Halberstam señala el origen de la estética promovida por Tom of Finland en los pelotones nazis donde se realizaban orgías y fiestas sexuales entre varones. Desde la perspectiva del autor, es importante sincerar que muchas veces nuestro deseo como varones gays se encuentra pegado a las peores catástrofes sociales. Como viví esa tarde en el calabozo de Facundo, deseo y horror son cosas que no siempre van separadas.

El Haunting Museum

La puerta se abrió y atravesé un ropero de Narnia que desembocaba en un templo dedicado a los fetiches sexuales.

El piso era un tablero de ajedrez. Los muebles antiguos estaban intervenidos con calaveras, objetos de metal, bustos, collares. Había una pared entera cubierta de frascos de perfume Jean Paul Gaultier. Nada estaba colocado por accidente. Todo era armónico, definido por un ojo estético que apuesta por ver belleza donde otros eligen ver fealdad.

-Mucho es material reciclado que a veces mando a fundir- dijo Facundo, al ver mi cara-. Cosas que encuentro. Portones viejos, pedazos de motos…

-¿Lo hiciste todo vos?

Hizo que sí con la cabeza. Después, agregó que le tomó casi cinco años construir el «loft«, como le decía. Pero «todavía le falta; siempre se me ocurre algo más que hacerle».

Me contó que el salón principal, donde seguíamos parados, se llamaba «El Mundo». La corona de espinas sobre la mesa era su elemento distintivo. Más allá, podía verse la recreación de Adán y Eva, el merendero. Por eso tenía botellas de Niña Richi y una serpiente de metal decorándolo. Entre la saturación de objetos reconocí máquinas de Flippers, un caño de pool dance, una alfombra de Animal Print.

Ver la mesa me llamó la atención: le pregunté si el salón era usado para reuniones, si invitaba amigos suyos a pasar tiempo en ese calabozo. Me miró con expresión perdida, como si estuviera diciendo algo raro, y me ofreció algo para tomar. Desapareció detrás de una cortina hecha enteramente de cadenas de moto, a lo que debía ser la cocina. Volvió con dos vasos de Coca Cola y siguió el tour.

El baño tenía una araña gigantesca hecha de perfumes. Todos iguales, pequeños, azules. Los espejos reforzaban el color de la iluminación. La bacha era una especie de altar blasfemo elevado; un espejo enorme me devolvía mi cara sorprendida. Todo gritaba lujo. La bañera era espaciosa: pensé que la Reina Isabel podría haber tenido un baño así.

Al costado, la «habitación» era gigante. El techo se elevaba junto con tubos como de órgano de iglesia. La cama estaba completamente recubierta de cuero y suspendida en el aire por cadenas. Facundo me mostró que con un sistema de poleas podía elevarse o bajar. Sobre la cama estaba la cruz que había visto en las fotos: todo listo para atar algún esclavo con el que jugar. «Acá te traes a los gringos desprevenidos», le dije, algo nervioso. Él me echó una mirada casi divertida por mi inocencia. «No» -volvió a su negativa-, «eso es acá» y salió por otro costado.

Lo seguí. El Playroom comenzaba con unos barrotes de una celda que cubrían por completo una de las paredes. Dejaba el espacio suficiente para meter a alguien dentro, tenerlo prisionero. Se me erizaron los pelos de la nuca.

En el medio, una hamaca de cuero pendía del techo. También había dos puffs ondulados para tener sexo. De una pared colgaban látigos y una mesa exhibía fustas, cadenas, esposas, guantes estériles y un frasco que debía tener baba del Diablo, la sustancia que se usa para realizar fisting. Las paredes estaban recubiertas de ropa dispuesta para ser usada. Me acerqué y toqué una campera: la calidad era impresionante. El olor me estimuló.

-¿Te la querés probar?

No supe qué decir. Me daba miedo. Dije que sí con la cabeza. Facundo me miró unos segundos con ojo experto y seleccionó prendas. Me pidió con decisión que me desvista como si estuviera dentro de su jaula. Obedecí hasta quedar totalmente desnudo. Lo primero que me dio fue un suspensor blanco. Me explicó que, en el palo, así se distingue a los novatos. Agregó un pantalón de cuero, un arnés, una campera abierta, unos lentes de sol y coronó el atuendo con una gorra de policía con una cadena colgando en la parte delantera. Finalmente, me dio un par de botas: “ponetelas rápido; te podés lastimar con algo del suelo”.

En cinco minutos, Facundo me había convertido en un chongo leather de esos que tanto me gustaban y aterraban.

-Y… ¿por qué todo esto?

-Porque me gusta.

-¿Vivís de esto?

Me mostró la etiqueta en las ropas: Franco D´Luca. Recientemente, y por motivación de un amigo, había empezado a vender sus cueros a todo el país. No sorprendía: la calidad de los arneses y las camperas era mejor que cualquiera que hubiera visto. Y los precios, por lo que comentó, no eran altos. De haber tenido más plata, me hubiera ido vestido como estaba. Pero ese día pude llevarme solamente la gorra de policía que me puso en la cabeza. Todavía la tengo.

Obsesión y barbarie

En nuestro país, el Heavy Metal también explotó en la década de los ochenta. V8, Hermética, Almafuerte: el cuero era parte de esas congregaciones, aunque sin fines sexuales admitidos. En 2001 ya existía el Buenos Aires Leather Club donde el gusto por el cuero era una mediación social que promovía los intercambios sexuales por el fetiche específico. Más avanzado el siglo, el bar Kadú supo ser el primer bar leather de Sudamérica. También existió el grupo Leather men Argentina.

Antes de que explotara la pandemia, los morbos y fetiches por el cuero encontraban lugar en la fiesta Fagot, donde ví a Facundo por segunda vez en la vida.

La Fagot era un espectáculo increíble. La fiesta estaba llena de putos de barba vestidos para todos los gustos, cada tanto alguna mujer cis o trans, varones andróginos y osos. El escenario que la Fagot propone no restringe el fetiche a la veneración de cuerpos hiper masculinos. Sin embargo, en medio de un grupo de tipos salidos de un pelotón de entrenamiento, vi a Facundo, con expresión solemne, como si allí estuviera pasando algo realmente trascendente.

Era casi la idea platónica del chongo leather: pantalón, cinturón, chaleco abierto, cadena, gorra. El cuero trabajado por Facundo ya era identificable para mí. Todos los putos que lo rodeaban estaban vestidos con la misma calidad, emanando el mismo olor celestial. Media fiesta le debía haber comprado sus productos.

Noté que una pareja de amigos bailaba música electrónica al lado suyo. Saludé al grupo: Facundo me reconoció y me hizo un cariño sin gracia en el hombro. Dos intercambios después supe que mis amigos habían caído bajo sus encantos fascinados por su lugar, en un viaje a Salta. Como yo, tampoco podían creer que entre tanta cultura pacata hubiera surgido un sitio tan emblemático como el de Facundo. Hice un comentario sobre su talento.

– ¿Sabés qué es lo peor? – me gritó Dany, mi amigo, por encima de la música electrónica-. Él no tiene el ego para considerarse un artista. Parece que fue así toda la vida. Es autodidacta. Creo que ni terminó la escuela.

Mientras lo escuchaba, miraba por encima de su hombro. Facundo estaba parado, serio, a un costado del grupo. La imagen era paradisíaca, pero aún así se lo veía ausente. Como si alguien le hubiera robado algo adentro suyo.

Llevé a Dany a la barra para pedir un agua.

-¿Qué sabés de él?

-No mucho. Sé que tiene bardos con la familia. Salta sigue siendo Salta.

Hice que sí con la cabeza.

-Se fue de su casa a los 15 años. Laburó en peluquería. Ah, y hacía los trajes para las dragas de La City, la maricoteca salteña. Creo que él también se dragueaba en una época. Guita no le falta; es de familia la cosa. Y bueno… ahora la está rompiendo con el tema de los cueros. También tiene un libro.

-¿Posta?

Dany revisó su teléfono. Pasó un par de fotos (como siempre, se cruzó alguna pija) hasta que llegó a la cubierta de un libro. En ella podía verse a Facundo sentado entre piezas de ingeniería y pedazos de metal. El título: Facundo, escrito por un tal Marcelo Triverio.

-¿Marcelo?

-Así se llamó de chico. Hasta la depresión, después de que murió un amigo suyo. Fue ahí cuando se encerró 5 años en su casa. Lo único que hacía era construir el lugar y escribir. Este es el resultado. Su obra.

Recibí el agua y miré para atrás. Facundo seguía con una expresión seria. El caudillo interiorano del cuero estaba en el trono de la fiesta porteña, pero no parecía disfrutarla. Solo la contemplaba. Su actitud era la de quien se quedaba en la orgía después de acabar. Como si buscara el éxtasis con obsesión estética, sin poder acceder a él.

“Escribile, es el Paco Jamandreu de lxs degeneradxs”

Esa fue la última vez que vi a Facundo, o a Marcelo.

Más que como persona, lo pensaba como un personaje. Un mito urbano de los putos. Su hermetismo lo hacía más interesante. Teníamos muchos conocidos en común, pero nadie sabía mucho de él. No pasaban un par de semanas sin que surgiera en alguna charla. “Si, el lugar ese increíble de Salta”; “deberían hacerlo Museo, o Bar”, comentaban las locas. Cada vez que alguien iba para Salta, lo mandaba directo a su casa. Les pasaba el contacto, «escribile a este tipo, tenés que conocer su lugar». Pasé cenas enteras intentando describir lo que vi. Pero siempre me faltaron las palabras. Incluso ahora, siento que la descripción no le hace honor al Haunting Museum, una pieza de resistencia leather entre tanta sotana salteña.

Al año, toda la putifamilia que me rodea estuvo vestida por los cueros de Facundo. Se volvió una especie de Paco Jamandreu para degeneradxs que se calientan con el cuero. El modisto de nuestros fetiches. El promotor de tanto goce.

Cuando empezó la pandemia, quise comprarme el arnés que no me pude llevar cuando estuve en su casa. Tenía un resto de guita que me quedaba por no salir ni a la esquina a tomar algo. Como en todos los hogares, remar la convivencia era difícil y se me ocurrió que jugar con un poco de cuero en casa podía venir bien.

Le escribí una, dos, tres veces. Facundo -o Marcelo- no respondía. Pensé que había cambiado el teléfono. Dejé pasar los días. Me tiré el lance con Dany.

-Pepe… -me dijo- Facundo murió hace un mes.

Me quedé helado con el teléfono en la mano. Le pregunté cómo estaba, creo que pedí disculpas, escribí «qué cagada, che, qué cagada». Imaginé que habría sido Covid, pero no quise preguntar más. Solté el teléfono. Había imaginado tantas visitas futuras al Haunting Museum. Les había dicho a tantos amigos que tenían que ir a conocer. Había imaginado cómo sería invitar a Facundo a comer un día a casa. Me habían quedado tantos arneses por probar.

Sólo meses después me animé a volver a escribirle a Dany.

-Che… ¿Y qué pasó con el Haunting Museum?

-Está cerrado. Juntando polvo.

El dato me dolió. La sombra terrible de Facundo se alejaba, y eso me hizo obsesionarme más con ella, como si en su silencio hubiera quedado una verdad sepultada; como si el Haunting Museum hubiera tenido algo que decirnos sobre nosotros, sobre nuestro modo de gozar y compartir placer. Varixs amigxs me ayudaron a reconstruir los recovecos de ese calabozo secreto en Salta Capital.

Ilustración: Soft Horno